覚書/感想/コメント

正確には、モンゴルだけの紀行ではない。半分は現ロシア(旧ソ連)のシベリア地域の紀行である。

ハバロフスクへ

旧満州から東シベリアにいた民族は隋・唐の頃には黒水靺鞨と総称されたそうだ。黒竜江の流域の森林で狩猟しているツングース系の民族のことである。隋・唐の頃には広域国家を作り上げることはなかった。

この語族の一派が、渤海、金、女真などの国家を作り、清は中国大陸に征服王朝をつくった。

コサックの隊長のハバロフが三百人のコサックを率いてハバロフスクにやってきたのが一六五〇年という。日本では徳川家光の時代である。

このハバロフによるこの冒険で、シベリアを「発見」したのだそうだ。このあたりには司馬遼太郎も一種の皮肉を効かせて書いている。

黒竜江での河畔の太陽は冷たくなかったという伝説を、土地の少数民族は持っているという。

そのため、南に住んでいた種族の一部が移り住んできたのではないかという説があるようだ。

イルクーツクへ

伊勢の船頭・大黒屋光太夫が暴風のため、漂流を始めたのが天明二年(一七八二)。

光太夫一行はアムチトカ島に四年あまりいて、シベリア経由、ペテルスブルグにゆき、エカテリーナ二世に会って日本に帰国している。この出来事は井上靖氏の「おろしや国酔夢譚」で広く知られるようになったそうだ。

フランスとドイツ、イタリア、イギリスをあわせた程にあるのに、人口は百三十万程度(本書が連載されたのは、一九七三年一十一月から翌年六月の「週刊朝日」。この当時のことである)、人口密度は一平方キロに0.8人。

モンゴル人民共和国以外にもモンゴル人が住んでいる。シベリアのバイカル湖付近のブリャート・モンゴル人、中国の内蒙古。これらをあわせて、三百五十万くらい。

匈奴というモンゴル高原の騎馬民族が出現するのは、紀元前三一八年である。

人間が馬にじかにのるという技術を考えたのは、紀元前六世紀から紀元前三世紀ごろまで黒海沿岸で活躍したスキタイらしい。

へぇ、これは意外な気がした。もっと古くからいずれの民族でも自然発生的に馬に直にのっているものだと思っていた。ちがうんだねぇ。

ゴビへ

馬に直にのるという技術を考えたスキタイもモンゴル人同様に馬乳酒を飲んでいた。とはいっても、この馬乳酒と包(パオ)は乾燥アジアにおいて遊牧民の共通のものである。この馬乳酒と茶でビタミンを補給している。

ジンギス・カンの家系伝説の中に、星に感じて妊娠するという類のものがあるそうだ。

面白かったのは、この伝説の中で、兄弟に矢を一本ずつ渡して折らせる、そして数本渡して折らせると、折りにくいという話だ。こうした話が海外にあるというのは知っていたが、どこだかは知らなかった。まさしく毛利元就の逸話と同じものだ。

匈奴の話に戻ると、この匈奴が活躍した頃の中国は、馬を戦車を引っ張るために使っていたようだ。そうすると当然、じかに馬にのった場合に比べて機動力が落ちる。

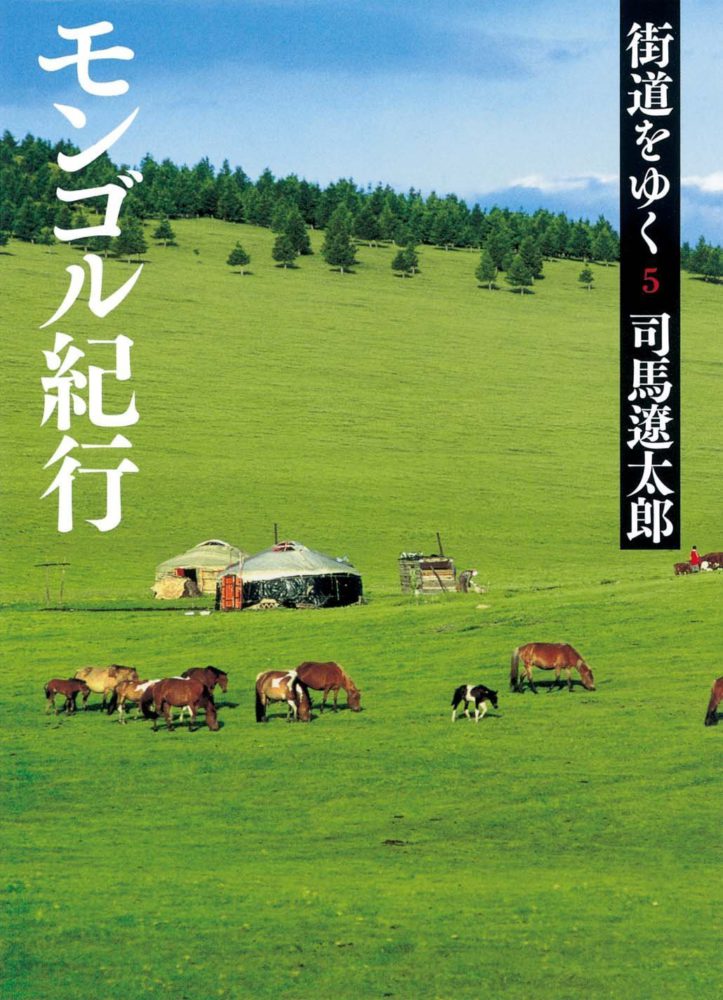

本書について

司馬遼太郎

街道をゆく5

モンゴル紀行

朝日文庫

約二七〇頁

目次

ハバロフスクへ

新潟から

偉大なる逆説

アムール川の靺鞨

通訳長

ボストーク・ホテル

イルクーツクへ

イルクーツクへ

光太夫

モンゴル領事館

ブリャートの娘

匈奴

飛行機の中で

ウランバートルへ

ウランバートル

ノモンハンの悪夢

丘の上から

逆縁

代理大使の冬

若者たち

人民たち

故郷とは

ゴビへ

ゴビへ

ゴビ草原

チミドの詩

星の草原

ジンギス・カンの平和

流沙

ラクダたち

騎馬について

騎馬の場面

アルタン・トプチ

ゴビン・ハタン