覚書/感想/コメント

韓国を旅する。

加羅の旅

江戸時代における対馬藩は十万石格だった。米がとれないために「格」とされたのだ。これが釜山を発展させることとも関係する。この島主宗家は倭寇を押さえるということで、米をもらっていた。ついには、室町時代に室町幕府に相談せずに李朝に使いを出し心中を申し出るという離れ業をやる。

昭和二十二年頃に、李承晩大統領が対馬は韓国領と言い出したのは、これがあるようだ。

さて、この対馬藩が江戸時代に釜山にたてた在外公館である倭館を見るために出かけたのが今回の旅の一つの目的である。

この章で述べられているが、「倭」というのは、チビ人種という意味を含めた言葉である。もともと、いい意味合いの言葉ではないだろうと思っていたが、こういう意味があったのだね。

明治政府ができ、朝鮮半島との外交を江戸時代同様にしようとした当時の政府が「皇」という文字を使ったために、ややこしいことになるというのは、日本と朝鮮半島との大きな違いが浮き彫りになる箇所として面白かった。

片や、中国を文明上の宗主としてかたくなに儒教的な礼をつくす国。片や、そんなことには大ざっぱな国。

それぞれの国の歴史的な事情からはぐくまれてきたものが、こうしたところで大きな差違を生み出すというのが、一種の皮肉なのかもしれない。

さて、この章で司馬遼太郎氏は自ら方向音痴を白状している。この街道をゆくは、ちゃんと道をたどることが出来るのだろうか?

新羅の旅

「任那」。今は学校でどう教えているのだろうか?日本が南部朝鮮に持った植民地的領域の名と習った人も多いのではないか?ただ、世界史を学び、特に東アジアの歴史を学べば、この事が果たして本当だろうか?と疑問を投げかけずにはいられないはずである。

そもそも、この当時において、日本は朝鮮半島を含めた大陸との文化水準に比して著しく劣っていたのは間違いが無く、そうした日本が植民地的領域を持ち得たかどうかというのは、はなはだ疑問である。

司馬遼太郎氏も、明言はしていないが文脈上、日本が植民地的領域として任那を領していたことには懐疑的であるようだ。

さて、この真偽はともかく、日本の古代において、朝鮮半島から人が多く渡り、その後の日本の発展に寄与したのは間違いないようである。

「慕夏堂記」という古い漢文に驚くべきことが書かれている。

それは、豊臣秀吉の朝鮮ノ役で、兵三千をひきいる武将が朝鮮側に降伏したというのだ。武将の名を沙也可という。

実在はしたようだ。だが、降伏する動機が何か?

武士はもともと律令体制下の開墾百姓を指す。大化の改新から奈良朝にかけ中国式の律令体制を取り入れようとして、結局は看板だけのものとなり失敗したが、これは土着豪族や武士が大同団結したためによるものである。だから、この武士にとって、中国的な絶対専制的な権力のもとでの体制というものは、はなから馴染みがない。

だから、同じく武士である沙也可が律令体制下の朝鮮にあこがれを持って降伏するはずがない。

そういう意味においてこの沙也可という武士の降伏は不思議なものでしかない。

さて、この章で、司馬遼太郎氏は「日本人は文化を興すが、決して自ら文明というおそろしいものを興そうとしない。」と述べている。むべなるかな。

百斉の旅

白村江の海戦。当時の日本には派遣するだけの実力はないという意見もあるようだが、実際にはあったようだ。まず、人口が多かったようだ。この時期については「テーマ:飛鳥時代(大化の改新から壬申の乱)」でまとめています。

というのも、日本は稲作に適しており、米は一定の土地で人口を養う手段としては、狩猟などよりもはるかに高い。だから、大きな船ではないものの、多い人口をもって、対外派遣を可能ならしめていた。

この海戦、日本から派遣された部隊が壊滅的な打撃を受けたのは周知の事実。この後がしらける。というのは、こうした日本からの派遣をよそに、百斉では内輪もめを始めていたというのだ。

本書について

司馬遼太郎

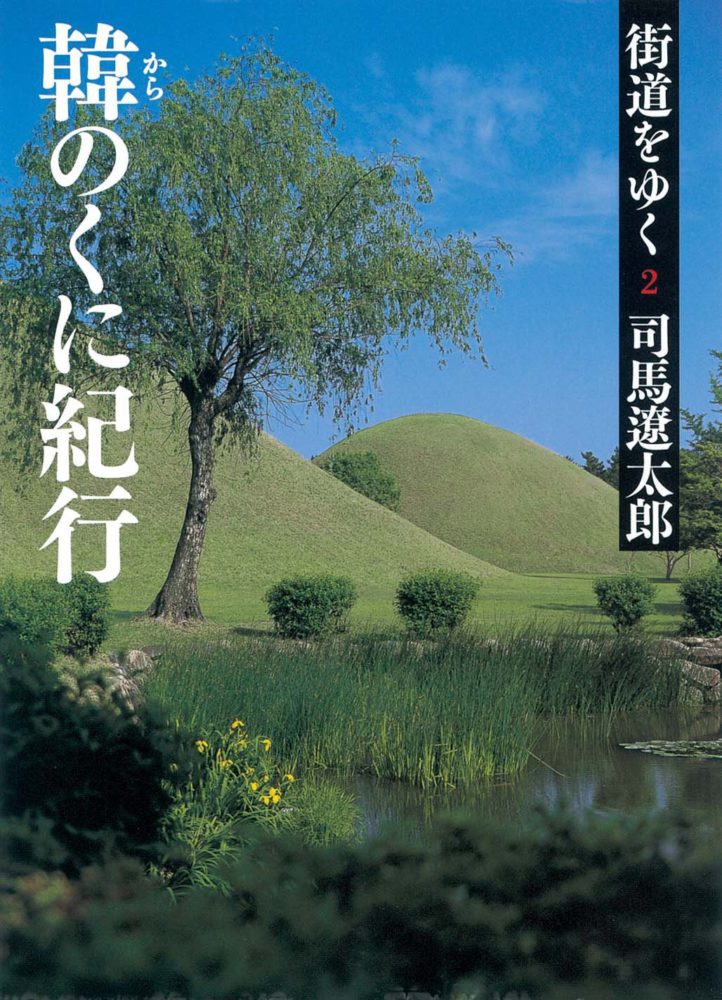

街道をゆく2

韓のくに紀行

朝日文庫

約二七〇頁

目次

加羅の旅

韓国へ

釜山の倭館

倭城と倭館

釜山にて

李舜臣

駕洛国の故地

金海の入江

新羅の旅

首露王陵

新羅国

慶州仏国寺

歌垣

七人の翁

慕夏堂へ

倭ということ

沙也可の降伏

金忠善

友鹿の村

両班

沙也可の実在

百斉の旅

大邱のマッサージ師

賄賂について

洛東江のほとり

倭の順なること

李夕湖先生

百済仏

まぼろしの都

日本の登場

白村江の海戦

平済塔

近江の鬼室集斯